Our Vision of an Architect アスケイドの 考えるアーキテクト

ビジョナリなプロジェクトのシステム開発の場合、アーキテクトが構想=Visionから大まかな概念図を描き、そこから具体的なプログラムを書き、それを動かし、修正・やり直すというフィードバックのサイクルを回しながら、仕様を固めていくといった手順が必要になってきます。枯れたシステムのように仕様もほぼ固まっており、それに沿ってシステムを設計・構築する場合とは違い、実際にプログラムを書きながら仕様を固めていくというフィードバックのプロセスをたどらなければ動くシステムは作れないという特徴があります。

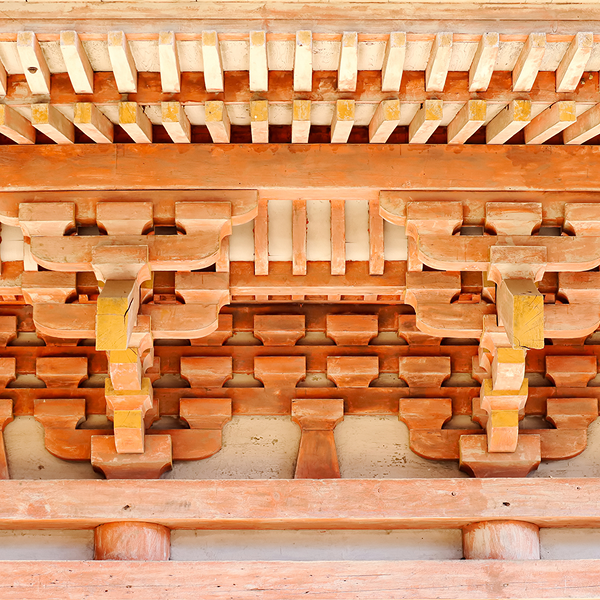

一般的な建築ではアーキテクト=建築家は、構想をどのような形にして いくかの方向性を定め施主などの関係者とVisionを共有するための基本計画に始まり、間取りや各種設備などの具体的な完成イメージがわかる基本設計へ、さらに構造や各種設備などの詳細な実施設計、工事監理へと仕事を進めます。そして、概ね忠実にこの手順を踏んでいけば建物は完成します。しかし、寺社建築の復元修復のような、特殊の建築の場合はそうはいきません。

かつての法隆寺の棟梁であり名工といわれた西岡常一は、法隆寺大工の口伝として「堂塔の木組みは寸法で組まず木の癖で組め」という言葉を紹介しています。そして「建築学の学者が図面を引いて、この寸法通りに造れと言うが、それでは図面通りには完成しない。棟梁が現場で木の性質を見極めて、様々な工夫をしながら、完成した建物が結果図面通りになるように造っている」と言っています。

このような言葉を目にすると、寺社建築の棟梁の頭領に求められる経験、目利き、判断力など、アスケイドの考えるシステム開発のアーキテクトに求められる資質と共通するものがあると感じます。

また、古代ギリシャでも、建築家=アーキテクトは「建築を支える様々な技術の原理について豊富な知識を持ち、職人たちの頭に立って指導しうる匠」というような意味であり棟梁と重なります。

アスケイドの考えるアーキテクトは、建築家というよりは、棟梁や匠に近いものです。